※このサイトは綿半ソリューションズ株式会社をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

利用者が自分で車両を運転して進入・退出する自走式駐車場は、昇降機などを使って車両を出し入れする機械式駐車場よりも維持管理に手間がかからず、電気代なども少なく済むため、メンテナンスコストは低くなります。

機械を操作する必要がないことから、入出庫がスムーズなのも特徴です。耐用年数が長く、将来的な拡張や改装も容易なため、長期的なコストパフォーマンスや運用効率にも優れています。

床形式としては主に、平らな駐車区画をスロープでつなぐフラット式、駐車フロアを半階ずつずらして設置してスロープでつなぐスキップ式、フロア全体を傾斜させてらせん状に各階をつなぐ連続傾床式の三つの形式が主流です。

構造方式としては、強固に接合した柱と梁で建物を支えるラーメン式、筋交い補強により剛性を高めたブレース式などがあります。

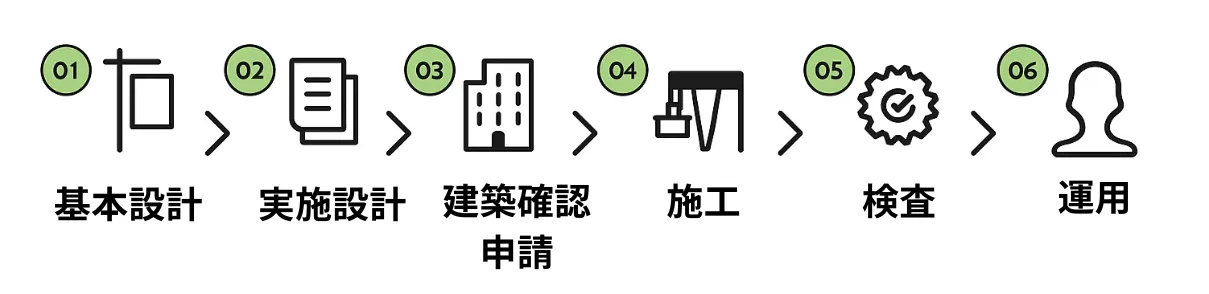

自走式駐車場を建設する際は、基本設計から施工、検査など様々なフェーズを経て運用開始に至ります。

各フェーズで検討すべき項目をまとめると、次のようになります。いずれのフェーズにおいても、施主や設計事務所、施工会社がスムーズに連携できる体制を構築することが極めて重要です。

駐車区画や車路幅、スロープの配置は、1フロアあたりの収容台数を最大化しながら、安全性・快適性を確保できる範囲で決める必要があります。駐車区画を直角配置にすれば収容台数は増えますが、利用者の運転技術が必要になる点を考慮しなければなりません。

車路幅は、対面通行の場合は5.5m以上、一方通行でも3.5m以上を確保しなければなりません。駐車区画に面した車路の幅は、普通自動車の場合で7m(歩行者用通路なしの場合)が原則求められます。

スロープの勾配は基本的に10~15%とされていますが、勾配が緩くなれば接地面積が大きくなり、敷地効率が悪くなることをよく検討しなければなりません。

自走式駐車場は、事故のリスクを低減させるため、車両動線と歩行者動線を分離することを念頭に置いて設計する必要があります。エレベーターや階段は、利用者の利便性を考慮して配置します。

出入口の場所に関しては法令の規定で、幼稚園や小学校などに近い場所や、幅6m未満の道路に面した場所には設置できません。安全性のため防犯・監視カメラや誘導サインなどを設置する必要があるほか、管理室は利用者への対応がしやすいことから出入口付近に設置するのが良いでしょう。

法令の規定に基づき、自走式駐車場には、出入口やエレベーターに近い場所に、身障者用駐車場を適切な台数分確保する必要があります。高齢者や妊婦の優先区画の設置も検討すべきです。車いすやベビーカーの利用者も安全に通行できるよう車路幅は十分に確保します。いずれも、法令や条例の規定と整合するように注意する必要があります。

案内表示には、分かりやすいピクトグラムを使ったり、操作しやすいボタンや画面の導入するのも効果があります。

自走式駐車場の構造方式は、次のような方式の中から選択することになります。耐震性や施工性、コストと駐車効率についてそれぞれまとめています。

柱と梁を強固に接合したフレームで建物を支えるラーメン式は、水平方向の力に強く耐震性を確保しやすい構造ですが、接合部が多いため工期が長くなる可能性があり、コストも高くなる傾向があります。レイアウトの自由度が高く、高い駐車効率が期待できます。

柱と梁に加え筋交い(ブレース)による補強でしたブレース式は剛性が高く、ラーメン式と同等以上の耐震性を期待できます。施工性が高いため工期短縮が期待できるほか、部材断面が小さくなるためコストも削減できますが、ブレースの配置によってはレイアウトが制限されます。

柱や梁が交わる端部に方杖(ほうづえ)状のブレースを設ける方杖ブレース式や、X字型やY字型などのブレースを配置する両方向ブレース式は、高い耐震性が期待できますが、ブレースをどう配置するかが重要で、ブレース接合のための工程が増えたり、コストが増加する可能性があります。ブレース配置によってはレイアウトや動線に影響が出ます。

上記いずれの場合も、一定の規模の自走式駐車場の場合は構造計算が必要になります。

さらに延べ床面積が5,000㎡を超えたり、鉄骨造やRC造で高さが20mを超えたりするような大規模の自走式駐車場では、構造計算の方法によっては大臣認定を取得する必要もあります。

地震のほか、風や積雪などによる様々な荷重に対して十分な安全性を確保した自走式駐車場を建設するには、適切な耐震設計と荷重検討が必要です。地震力は駐車場の規模や構造、地盤条件などを考慮に入れる必要があるほか、風荷重では建物の形状も影響します。多層階駐車場では、柱のスパンやブレースの配置によって荷重に対する剛性を確保できるほか、実施設計での詳細な構造計算や、施工時の品質管理も重要な役割を果たします。

自走式駐車場の工期を短縮するには、鉄骨造ではプレキャスト工法やユニット工法の採用が有効な手法の一つです。RC造は養生期間が必要なため、精度の高い工程管理が不可欠。既存施設と併用したり、改修・増築を伴ったりする際は、運営中の施設への影響を最小限にする必要があり、設計段階で施工性とコストを両立する工夫をしておく必要があります。

屋根や柱、梁で構成される多層階の自走式駐車場は建築基準法上の建築物として扱われるため、着工前の建築確認申請や中間検査、完了検査などさまざまな手続きが必要になります。

建物の床面積や建築面積は、原則として容積率や建ぺい率の算定基礎に含まれますが、容積率は延べ床面積の5分の1までは算入されない緩和措置があるほか、外周の解放率が高い場合は建ぺい率の制限が緩和される場合があります。また、防火地域内では、建築物は原則として主要構造部が一定の耐火性能を持つ耐火建築物としなければならないなどの規制があることにも注意が必要です。

消防法は、一定の延べ床面積を超える建物には、屋内消火栓やスプリンクラーなどの設置義務を課していて、定められた形状や大きさの排煙設備や誘導標識も設置しなければなりません。大規模駐車場では避難経路確保と避難計画の整備も求められます。

また駐車場の出入口は、駐車場法の規定で、幼稚園や小学校の近くや、幅員が5m未満の道路に面して設置することはできず、道路交通法が駐車や停車ができないと定めた場所も避けなければなりません。

建築面積に対して一定割合以上の緑化を義務付けたり、外壁の色や材質、デザインに関する制限を規定したりする独自の条例で、追加の要件を定めている自治体は少なくありません。騒音なども含む追加の規制だけでなく、バリアフリーや有料駐車場認定制度などが設けられているケースもあります。

建設しようとしている自走式駐車場に、市町村のどんな条例が適用されるのかを確認するためには、設計初期段階で行政と十分に協議をしておくことが重要です。

自走式駐車場の建設費用を概算する際は、構造方式や階数、駐車台数、設備仕様などによるコスト変動の影響に注意する必要があります。一般的に鉄骨造はRC造よりも工期が短く初期建設コストが抑えられますが、近年は鋼材価格が上昇傾向にあり、コンクリート価格も地域によって違うため、コストの比較が難しくなっています。

部材をあらかじめ工場で製作しておくプレキャスト工法を導入するかによってもコストは変わります。複数の競合社から見積を取ったり、VE(Value Engineering)を導入したりしてコストの最適化を図ることが重要です。

機械式駐車場は昇降機やモーターなど機械設備の定期点検が欠かせず電気代もかさむ一方、自走式駐車場は点検すべき部分が少なく、電気代も照明に使う程度のため、一般的にはメンテナンス費用やランニングコストは抑えることができます。

とはいえ、自走式駐車場のコストを考える際には、建設から解体までをトータルに考慮したライフサイクルコスト(LCC)を考える必要があります。

防水・塗装・耐震補強などの定期的な改修サイクルを計画的に組み込み、長期運用を見据えたコスト管理をすることが、投資効果を左右するのです。

自走式駐車場を適切に維持管理することは、ライフサイクルコスト全体を下げるためには欠かせません。日常の点検や清掃はもちろん、定期点検では床面や排水、スロープ、構造接合部などの重要な部位を確認します。

建物への影響が大きい漏水や防水塗装の劣化などが早期に発見できるような運用管理体制を整備し、機器を入れ替えるサイクルなどをあらかじめメンテナンス計画で決めておきます。改修工事の際、利用者への影響を最小限にする計画にすることも欠かせません。

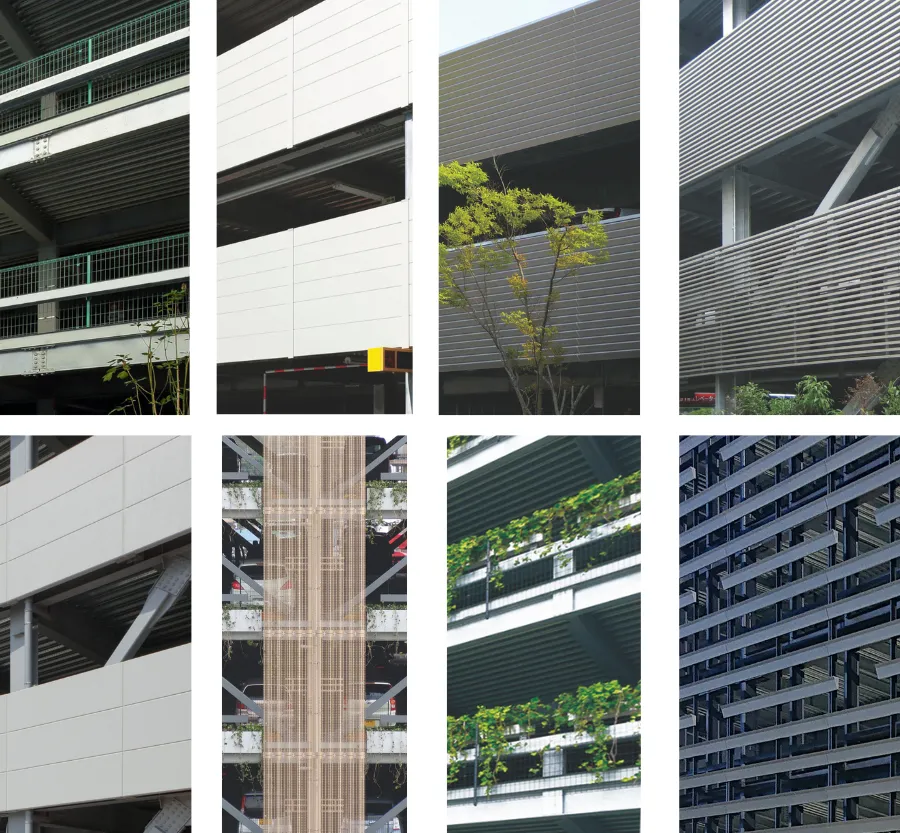

商業施設や公共施設に自走式駐車場を設置する場合、外観デザインやブランディングは集客やイメージに影響を与えるため、注意して進める必要があります。外観は周辺環境との調和を考慮した色彩や素材を選び、サイン計画を工夫して施設価値を高めます。自治体によっては景観や緑化の条例が制定されている場合があるため注意が必要です。

「環境に優しい駐車場」や「地域に開かれた駐車場」といったコンセプトを明確にしておくことは、施設全体のブランディングにつながり、集客増が期待できます。

綿半ソリューションズでは、用途や敷地条件に合わせて、メッシュフェンス・鋼板パネル・アルミルーバー・押出成形セメント板・有孔折板など、複数のファサード素材を使い分けた提案が可能です。壁面緑化やブランドロゴを活かしたデザインにも対応しており、機能性と景観性を両立させた外観計画が強みです。

自走式駐車場を建設する際、環境への配慮やSDGs(持続可能な開発目標)を取り入れることは、社会的責任を果たすというだけでなく、長期的なコスト削減にもつながります。

屋上緑化や太陽光パネルの設置で環境負荷を軽減するだけでなく、EV充電設備の設置やシェアリングサービスとの連携といった手法を取り入れることも可能。地域の生態系を守り、CO₂削減に寄与する駐車場設計の可能性を探ることも重要です。

設備設置による寒冷地対策の事例

(ジェイアール北海道バス)

凍結によるスリップ防止対策として、スロープ部へロードグリップを設置。

屋根に積もった雪の落雪防止対策として、折板屋根軒先に雪止め金具を設置した事例です。

外装で飛行機への影響を対策した事例

(岩国錦帯橋空港)

鋼板パネルとルーバーを外装材に採用し、反射を抑えるライトグレアとして外装材に高さを確保。

飛行機への影響を抑えることを徹底したデザイン設計です。

自走式駐車場を利用者目線でサービス設計することは、顧客満足度を上げ、リピーターを増やす効果が期待できます。

入庫時のストレスを軽減するため、空車状況がリアルタイムでわかる情報表示システムや、空き状況の確認や事前予約、駐車位置案内など多彩な機能を持つスマート駐車場アプリを導入することで、快適な利用環境を提供できます。

分かりやすい誘導サインの設置や、バリアフリー区画やファミリー向け区画など多様なニーズに対応するのも有効です。

以下のポイントの検討がまず重要です。

一般的には10〜15%以内が推奨値です。

急勾配にすると敷地効率は上がりますが、走行時の視認性低下や底擦りリスク、雨天時の滑りやすさが増します。

勾配と車路幅、回転半径のバランスをシミュレーションで確認しましょう。

主に以下の法規制を考慮する必要があります。

近年注目されているトレンドとしては、以下のようなものが挙げられます。

綿半ソリューションズ株式会社は、自走式立体駐車場の設計・施工を専門とする専業メーカーです。

全国に多数の施工実績を持ち、用途や敷地条件に応じた構造提案を行うほか、設計段階からゼネコンや設計事務所と連携し、図面・法規・運用面まで一貫して対応。

6層7段構造において国土交通大臣認定(一般認定)を2016年12月、業界で初めて取得※するなど、大規模・高層対応の先駆的な実績も有しています。

当メディアは、自走式立体駐車場の設計・施工に関わる専門知識を、実務目線で分かりやすく整理・発信する情報サイトです。構造・法規・寸法・防災・SDGs対応まで、多角的なテーマを扱いながら、建築・開発関係者の判断をサポートすることを目的としています。

制作・運営は、多数の業界特化型メディアを展開するZenken株式会社が行っています。

綿半ソリューションズでは、お客様から敷地図を受領後、地域の建築条件や希望台数をもとに初期プランを作成。営業と設計が連携し、用途や要望に応じた床形式やスパン構造を選定します。

必要に応じて透視図(パース)も作成し、完成イメージを共有。設計部様や設計事務所様とも連携し、法規制や認定要件に即した設計を実施します。